ビジネスフォンの主装置とは?仕組み・価格・選び方を解説

ビジネスフォンシステムの重要な役割を果たすのが「主装置」です。

主装置は、専用電話機の通話制御や他の通信機器の機能管理など、さまざまな働きを担っています。

そのため主装置がないと、オフィスの電話業務をスムーズに行えません。

この記事では、ビジネスフォンの主装置について、役割や仕組みを分かりやすく解説します。

また、主装置の種類ごとの特徴や価格、主装置選びで失敗しないためのポイントも紹介します。

ビジネスフォンの買い替えや新規導入を検討している方は、主装置に関する知識や情報を参考にしてください。

本記事で主装置について正しく理解することで、ニーズに合ったシステムを構築できるでしょう。

監修者

登 雄三

(のぼり ゆうぞう)

保有資格:工事担任者(AI・DD総合種)/電気工事士

2010年設立「株式会社デジコンnet」の代表取締役。本社を構える神戸を中心に、全国各地でビジネスフォン・複合機・防犯機器などのOA機器の販売や電話工事、電気工事、LAN配線工事、VPN構築を主に手掛ける。2023年には名古屋へ拠点進出。

2010年設立「株式会社デジコンnet」の代表取締役。本社を構える神戸を中心に、全国各地でビジネスフォン・複合機・防犯機器などのOA機器の販売や電話工事、電気工事、LAN配線工事、VPN構築を主に手掛ける。2023年には名古屋へ拠点進出。

ビジネスフォンの主装置とは?

ビジネスフォンとは、オフィスなどのビジネスシーンで使用される電話システムです。

家庭用の電話機とは異なり、複数の外線を同じ代表番号で受けられたり、社内の内線通話ができたりなど、オフィスで役立つ機能が多数搭載されています。

ビジネスフォンは主に「主装置」と「専用電話機」で構成されますが、この記事では主装置について重点的に解説します。

そこで、主装置に関する5つの基本情報を押さえておきましょう。

- 主装置の役割

- 主装置の仕組み

- 主装置の設定方法

- 主装置の耐用年数

- 主装置とPBXの違い

それぞれの点について、わかりやすく詳しく説明していきます。

主装置の役割

ビジネスフォンの主装置は、専用電話機の通話制御を主な役割としています。

家庭用の電話機は1台で外線の発着信を行うため、制御は単純です。

一方、ビジネスフォンでは複数の専用電話機で外線や内線の発着信を行うため、より複雑な制御が必要になります。

この複雑な通信の制御を担うのが「主装置」です。

主装置は通信の司令塔として機能し、各専用電話機の発着信をスムーズに行えるよう制御します。

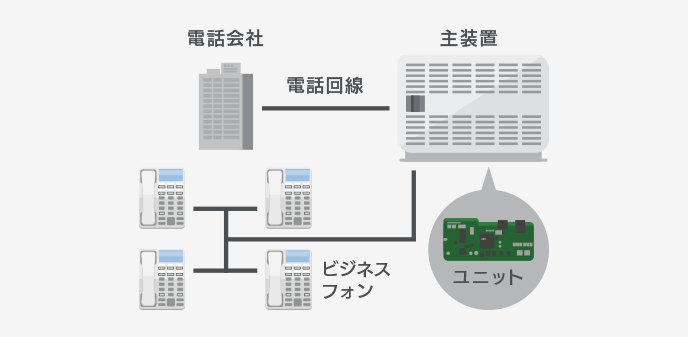

また、主装置は「ユニット」と呼ばれる機能別の基盤で構成されており、ユニットの種類によって主装置の機能が変わります。

- つまり、主装置はビジネスフォンシステム全体の通信制御の中心的役割を担う重要な装置なのです。

ユニットについての詳しい説明は、以下の記事をご覧ください。

主装置の仕組み

オフィスの外部との通話や内線通話は、すべて主装置を経由して行われます。

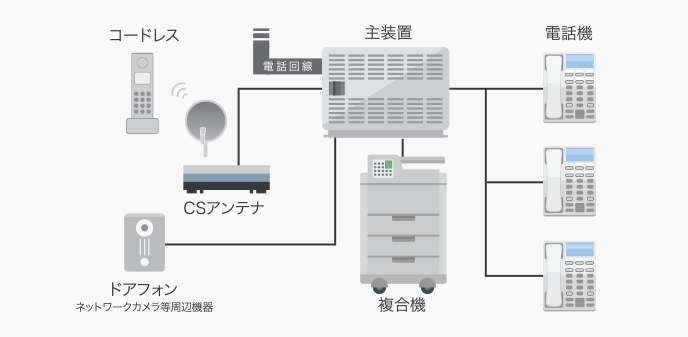

以下の図のように、主装置は電話会社の回線と通信機器(専用電話機、コードレスフォン、ドアフォン、FAX機器など)を接続する役割を担っています。

その際、主装置と各通信機器は、電話回線やインターネット回線、モジュラーケーブル、LANケーブルなどで接続されています。外部からのFAX受信も、主装置を介して行われます。

つまり、オフィスの内外を問わず、すべての通信を主装置へ集約し、制御されているのです。

そのため、主装置が正常に作動しないと、オフィス全体の電話業務に支障が出る可能性が高くなります。

このように、主装置はオフィスの通信の中核を成す重要な装置です。

主装置が正しく機能することが、ビジネスフォンシステム全体の安定運用に不可欠なのです。

主装置の設定方法

主装置を設置する際は、主に以下の2つの作業を行います。

- 配線工事

- 主装置の設定

配線工事とはオフィス内に主装置を設置し、電話回線や通信機器をつなぐ配線作業です。

配線方式には、以下の3種類があります。

- スター配線方式: 主装置と専用電話機を直接つなぐ方式

- バス配線方式: 分岐機器を介して専用電話機とつなぐ方式

- LAN配線方式: HUBを経由してつなぐ方式

主装置の設定では、外線や内線の設定、留守番電話の設定、着信設定などを行います。

これらの設定の一部は自分で行うことも可能ですが、通常は専門の業者に依頼することが一般的です。

ビジネスフォンの設定方法については、以下の記事でも詳しく解説しております。

主装置の耐用年数

主装置の法定耐用年数は6年間です。

※「法定耐用年数」:減価償却資産のことで、どれくらいの年数・資産価値があるかを示したもの

主装置は、「デジタル構内交換設備およびデジタルボタン電話設備」に該当するため、6年と定められています。

参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

なお、法定耐用年数については主装置を使える期間ではなく、あくまで税務上の話です。

主装置に不具合がなければ、そのまま使い続けることもできます(リースは除く)。

また、主装置の部品は製造終了から7年までしか供給されません。

そのため、現在使用中の主装置が古いモデルの場合は、別のビジネスフォンシステムに変更を検討することをおすすめします。

主装置とPBXの違い

PBXと主装置は、共に外線と内線の通信を制御する機器ですが、仕組みや導入環境、機能、コストなどの点で違いがあります。

PBXと主装置は以下の点が異なります。

| 主装置 | PBX | |

|---|---|---|

| 仕組み | 専用の電話交換機 | コンピュータシステムで管理 |

| 導入環境 | 中小規模オフィス | 大規模オフィス |

| 主な機能 | 基本的な電話機能に特化 | CTIなどのビジネスフォン機能に特化 |

| コスト | ビジネスフォン用なので比較的低コスト | 初期費用が高額だが長期で回収可能 |

両者をよく理解せずに選定すると、自社のニーズに合わない製品を導入してしまったり、無駄なコストが発生したりする可能性もあります。

そのため、自社の業務ニーズと予算を踏まえ、PBXか主装置かを慎重に検討しましょう。

- 不明点があれば専門家に相談し、適切な製品選定をすることで、コストパフォーマンスの高いシステム構築に繋がります。

【必読】回線・チャネルについてわかりやすく解説

主装置の選定を行う際には、まず「回線」と「チャネル(ch)」の違いの把握が不可欠です。

- 回線:電話会社が提供する外部通話用の回線数で、オフィス内の主装置に接続

- チャネル:同時に通話ができる回線数のこと

これらの数は、同時に可能な通話数やオフィスの通信容量に影響を及ぼすため、必要な主装置の規模に直結します。

通常は1回線あたり2チャネルが一般的です。

つまり、2回線を利用する場合は、合計4チャネル(2回線×2チャネル)まで同時通話が可能です。

ただし、アナログ回線やIP回線など回線の種類によりチャネル数が異なるため、確認が必要です。

このように、オフィスの規模や通話ニーズに合わせて適切な回線数・チャネル数を設定することで、主装置の選定がより効果的に行えます。

チャネル数の決め方については、以下の記事をご覧ください。

主装置のサイズは4種類!機能と価格を徹底比較

ここでは、主装置の種類、および機能と価格(税込)を比較していきます。

主装置はサイズ別に、以下4種類に分けられます。

- SSサイズ

- Sサイズ

- Mサイズ

- Lサイズ

主装置のサイズは、ビジネスフォンの導入において非常に重要なポイントです。

各サイズの特徴や価格をよく理解して、最適な主装置を選びましょう。

種類① SSサイズ

ここからは主装置のサイズ別に、特徴や価格をご紹介します。

主装置のSSサイズは、「ホームテレフォン」に該当します。

ホームテレホンとは、ビジネスフォンと家庭用電話機の中間にあたる主装置です。

「ビジネスフォンシステムは少し大き過ぎるけど、家庭用電話機では役不足」という場合に適切なサイズ。

ホームテレホンには以下のような特徴があります。

- 電話機が一体になったものと別々のものがある

- 最大で2チャネル(ch)に対応できる

機能

SSサイズの主装置が搭載する機能は、メーカーや機種により異なります。

上記の2製品を例にして、代表的な機能をご紹介します。

「NTT」 ZXH-ME-(1)

・外線数:最大2チャネル(光電話やIP電話)、アナログ2回線、ISDN1回線

・内線:最大8台

・ユニット数:最大4枚

・サイズ:343mm×270mm×65mm

専用電話機は最大8台接続でき、光・IP電話にも対応しています。

必要に応じて単独電話機ユニットや付加機能ユニットなどが装着できるOPスロットが用意されています。

「SAXA」 HX300

・外線数:最大2チャネル(光電話やIP電話)、アナログ2回線、ISDN1回線

・内線:最大5台

・ユニット数:最大3枚

・サイズ:297mm×210mm×47mm文章

内線数は5台までとコンパクトな仕様です。

曜日ごとに留守番電話設定ができるウィークリー留守番や、赤外線センサ搭載の電話機と連動できるセキュリティ機能など、便利な機能が用意されています。

価格

価格ですが、ベンダーや製品の状態により異なります。

参考までに、ご紹介した2製品の価格をご紹介します。

※テルワールドの価格を参照。

●「NTT」 ZXH-ME-(1)

- 新品:10万4,830円

- 中古:5万6,980円

●「SAXA」 HX300

- 中古:3万8,280円

- ベンダーによっては、主装置本体と土台や説明書を別売りしているケースもあります。

種類② Sサイズ

SサイズはSSサイズと比較して一回り筐体が大きいです。

それに伴って機能性もアップし、回線収容数や接続する専用電話機のキャパシティも広がります。

機能

上記の製品を例にして、Sサイズ主装置の代表的な機能をご紹介します。

NX2S-ME-(1)

・外線数:最大8チャネル(光電話やIP電話)、アナログ4回線、ISDN2回線

・内線:最大10台

・ユニット数:最大6枚

・サイズ:389mm×312mm×124mm文章

電話機は最大10台まで接続可能、かつ最大8チャネルまで稼働するため、電話業務が多少集中する場面でも問題なく対応できるでしょう。

価格

価格例として、上記の製品の参考価格をご紹介します。

※テルワールドの価格を参照。

●NX2S-ME-(1)

- 中古:8,580円>

別途、据置用の土台や壁掛け用品・説明書などを購入できます。

種類③ Mサイズ

Mサイズは、主装置のなかで中間的なサイズです。

Sサイズと比べてサイズ感はそこまで大きくはありませんが、拡張性は大きく拡大します。

機能

Mサイズの主装置が搭載する機能は、上記製品を例にご紹介します。

NX2M-ME-(1)

・外線数:最大12チャネル(光電話やIP電話)、アナログ12回線、ISDN6回線

・内線:最大30台

・ユニット数:最大8枚

・サイズ:445mm×312mm×124mm文章

Mサイズは、Sサイズよりも接続可能な専用電話機が一気に多くなります。

ご紹介した製品の場合なら30台も接続でき、かつ12チャネルを利用可能なため、小規模事業者には必要十分なサイズ感です。

フリースロット数が8あるため、さまざまなユニットを実装したい方にも役立ちます。

価格

価格は、ベンダーや製品の状態により異なります。

参考までに、ご紹介した2製品の価格をご紹介します。

※テルワールドの価格を参照。

●NX2M-ME-(1)

- 中古:1万3,530円

種類④ Lサイズ

Lサイズは主装置のなかで最大サイズのものです。

このサイズになると中~大規模オフィスでの電話業務にも対応できます。

機能

上記の製品を例に、Lサイズの主装置の代表的な機能をご紹介します。

ZXL-ME-(1)

・外線数:最大192チャネル(光電話)、アナログ144チャネル、ISDN144チャネル

・内線:最大576台(IP電話機の場合)

・サイズ:380mm×312mm×432mm

Mサイズと比較して、収容可能な回線数や利用可能なチャネル数などが圧倒的に多いのが分かります。

IP電話機の場合、最大で576台も接続可能なため、多数の社員が稼働する現場でも重宝するでしょう。

機能性が高く、通話録音や留守電などの音声メール機能が使えるほか、オプションでCTI連携機能をつけることも可能です。

さらに拠点間を結んで単体の電話システムを構築できるので、BCP対策にも有効です。

価格

価格は、ベンダーや製品の状態により異なります。

参考までに、ご紹介した製品の価格をご紹介します。

※テルワールドの価格を参照。

●ZXL-ME-(1)

- 新品:49万5,000円

- 中古:40万4,800円

主装置の価格相場を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

→ビジネスフォンの主装置の価格相場は?初期費用を抑える方法も解説

主装置の選び方を3つのポイントから解説

ここからは、主装置を選ぶ際の3つのポイントをご紹介します。

以下の点を考慮して選べば、自社のニーズに合ったビジネスフォンシステムを導入できます。

- 電話機の接続台数から選ぶ

- 回線・チャネル数から選ぶ

- 機能・拡張性から選ぶ

電話機の接続台数から選ぶ

ビジネスフォンの導入時、主装置選びのポイントとして電話機の接続台数から選ぶことが重要です。

その理由として、従業員数に応じて必要な接続台数を検討する必要があるからです。

接続台数の主装置を選ぶ際は、従業員数や実際の電話業務状況を考慮しましょう。

例えば、100人の従業員がいる場合、接続台数が最大で10台だと内線通話網を構築できません。

そのため、将来的に事業拡大の可能性がある場合は、必要な接続台数に余裕を持たせることが重要です。

回線・チャネル数から選ぶ

ビジネスフォン導入時の重要なポイントの1つが、回線・チャネル数の確保です。

電話機の接続台数と同様に、回線・チャネル数にも一定の余裕を持たせることが大切です。

例えば、営業キャンペーンなどで一時的に電話が集中する可能性があります。その際に顧客の問い合わせ電話を取りこぼすと、貴重な受注機会を失ってしまいます。

とはいえ、必要以上に余裕を持たせすぎると、コストがかさんでしまいます。

回線・チャネル数が多いほど、主装置のサイズや価格が高くなってしまうためです。

将来の事業拡大も見据えつつ、現状の需要に適した回線・チャネル数を確保できる主装置を、会社の予算内で選ぶことがポイントとなります。

機能・拡張性から選ぶ

主装置を選ぶ3つ目のポイントは機能とシステムの拡張性を考慮することです。

主装置には、ユニットと呼ばれる機能別の基盤を装着できます。

サイズが大きい主装置ほど、装着可能なユニット数が多くなり、様々な機能を拡張可能です。

- ■主なユニットの具体例

- 外線用・内線用ユニット

- ボイスメール機能

- CTIシステム連携 など

上記以外にも、業務で活用できる多彩なユニットがあります。

会社の現状だけでなく、将来的な規模拡大も見据えて、ニーズに応じた拡張性の高い主装置を選ぶことが重要です。

- また、機能面と拡張性の両面を考慮した上で、コストパフォーマンスの高い主装置を選べば導入のハードルを下げられるでしょう。

主装置内蔵型・主装置なしのビジネスフォンもある!

ここからは、これまでご紹介してきたビジネスフォンシステムとは異なる2タイプについて解説していきます。

- 主装置を内蔵したシステム

- 主装置の導入と設置が不要のシステム

それぞれ詳しく紹介していきます。

主装置内蔵型のビジネスフォン

「主装置内蔵型のビジネスフォン」とは、主装置の機能を内蔵した専用電話機のことです。

主装置と電話機が一体となっているため、コンパクトなスペースでの使用に便利です。

このタイプの製品例としては「Netcommunity SYSTEM BXII」が挙げられます。

こちらの機種の主な機能は以下の通りです。

- 外線:アナログ2回線、ISDN1回線(2チャネル)

- 内線:最大8台(主装置内蔵の電話機を含む)

- サイズ:190mm×241mm×110mm

構内放送機能やコールバック機能などはありませんが、光電話やドアフォンにも対応しています。さらに、主装置の設置が不要なため、設置費用を節約できます。

ただし、デメリットとして主装置が内蔵されているため、着信が遅くタイムラグが発生する場合があります。

主装置内蔵型については、以下の記事もご参照ください。

→【ホームテレホンとは?】特徴・違い・小規模オフィスにおすすめの理由

主装置なしのビジネスフォン

現在、次世代のビジネスフォンとして普及が進んでいるのが「クラウドPBX」です。

クラウドPBXとは、物理的な主装置を必要としないビジネスフォンのことを指します。

従来のビジネスフォンでは主装置が必須でした。

しかし、クラウドPBXはインターネット経由でサーバーと各種電話機器を接続するため、オフィスに主装置を設置する必要がありません。

使用できる電話機器は、固定型のSIP電話機に加え、スマートフォン、タブレット、PCなども対応しています。場所を選ばず外出先からでも通常の電話業務が可能です。

クラウドPBXのメリットは、面倒な配線工事が不要で初期費用を抑えられる点にあります。

主装置の購入や設置コストがかからないため、気軽に導入しやすいビジネスフォンシステムと言えます。

クラウドPBXの仕組みや導入するメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

→【図解】クラウドPBXとは?仕組みやメリット・デメリットを簡単解説

ビジネスフォンや主装置の選び方は『OFFICE110』にお任せ

ビジネスフォンや主装置選びでお困りの方は、ぜひ「OFFICE110」にご相談ください。

当社は、業界30年以上の経験とノウハウを活かし、オフィス環境に最適なビジネスフォンや主装置の導入・設置をトータルサポートいたします。

まず、お客様の現在の使用状況やご要望をヒアリングし、専門スタッフが最適なシステムをご案内いたします。

例えば、コスト重視の方や業務効率化を図りたい方などご要望に合わてご提案。また、ビジネスフォン以外にもお客様のニーズに合った電話システムをご紹介可能です。

どんな些細な質問でも気軽にご相談いただけます。

専門スタッフが分かりやすく、丁寧にお答えしますのでお困りの点があればお気軽にお問い合わせください。

まとめ

ビジネスフォンシステムにおいて、主装置は最重要な機器です。

主装置のおかげで、外線や内線の発着信がスムーズに行えます。

また、ユニットの追加により、FAX機能やドアフォン、構内放送など、さまざまな機能を付加できます。

主装置にはさまざまなサイズがあり、機能性が異なります。ビジネスフォンを導入する際は、会社の電話業務に合った主装置を選ぶことが重要です。将来の事業拡大も考慮し、拡張性のある主装置を選ぶとよいでしょう。

主装置選びに迷ったら、「OFFICE110」の専門スタッフに相談するのがおすすめです。

適切なシステムを導入することで、電話業務を効率化できます。電話に関する相談は、ぜひ「OFFICE110」にお問い合わせください。

- 電話に関する相談はお気軽に「OFFICE110」にお問い合わせください。適切な提案で、お客様の業務を全面的にサポートいたします。

サービス対応エリア

日本全国スピード対応

ビジネスフォンのご提案・サポート可能エリア

当社では、新品・中古ビジネスフォンのご提案・保守サービスを提供しております。地域によって、サービス内容や訪問可能エリアが異なる場合がございます。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

| 北海道 | 北海道(札幌) |

|---|---|

| 東北 | 青森・ 岩手・宮城(仙台)・秋田・山形・福島 |

| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・千葉・神奈川(横浜) |

| 中部 | 山梨・長野・岐阜・愛知(名古屋)・静岡 |

| 関西 | 京都・滋賀・奈良・三重・和歌山・大阪・兵庫(神戸) |

| 中国 | 鳥取・岡山・島根・広島・山口 |

| 四国 | 香川・徳島・愛媛・高知 |

| 九州 | 福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄 |

![ビジネスフォンと一般電話機の違い[図解解説]|OFFICE110](/img/phone/common/usefulinfo01.jpg)