【初心者向け】エンドポイントセキュリティとは?種類・価格・製品比較まとめ

エンドポイントセキュリティとは、PCやスマートフォンなどの端末(エンドポイント)をサイバー攻撃から守るための対策です。

ここ数年、ランサムウェアや標的型攻撃などの巧妙なサイバー攻撃が急増し、従来型のセキュリティでは対応が難しくなっています。

こうした背景から、企業が情報資産を守り、業務停止などのリスクを防ぐためには、端末レベルでのセキュリティ強化が不可欠です。

この記事では、エンドポイントセキュリティの基本、種類、選び方、費用相場、そしておすすめ製品や導入手順まで、わかりやすく一挙にご紹介します。

セキュリティ対策に悩んでいるIT担当者の皆さまが、次に取るべき一手をきっと見つけられるはずです。

エンドポイントセキュリティとは?基礎をわかりやすく解説

エンドポイントセキュリティとは、パソコンやスマートフォン、タブレットなど、企業内で利用する端末(エンドポイント)をサイバー攻撃から守るための仕組みのことです。

近年、従来のウイルス対策ソフトだけでは防ぎきれない高度なランサムウェアや標的型攻撃といった脅威が深刻化しています。

こうした攻撃に備えるには、端末ごとに強力な防御を施すことが重要です。

ここでは、エンドポイントセキュリティの基本的な仕組みや役割を、初めて学ぶ方でも理解できるように解説します。

そもそも「エンドポイント」とは?

エンドポイントとは、ネットワークに接続するすべてのデバイスのことです。

具体的なエンドポイント端末として、以下が該当します。

- パソコン(デスクトップ/ノート)

- スマートフォン・タブレット(モバイル端末)

- 業務用端末(POSレジ、プリンター、複合機、医療機器など)

※社内サーバーは、一般的にエンドポイントに含まれず、サーバーセキュリティとして別途対策を講じられることが多いです

これらの端末は日々の業務に欠かせないものですが、インターネットへの常時接続やソフトウェアの脆弱性を狙われることで、サイバー攻撃の入り口(=攻撃対象)となるリスクがあります。

エンドポイントセキュリティとは?

エンドポイントセキュリティとは、PCやスマートフォン、IoT機器などの端末(エンドポイント)を、サイバー攻撃から守るための新しいセキュリティ対策です。

従来のウイルス対策ソフトは、主にパソコンのみを対象に「既知のウイルス」を検出・防御することに特化していました。

一方、エンドポイントセキュリティは、AIやリアルタイム監視といった最新技術を活用することで「未知の脅威」や「巧妙な標的型攻撃」にも対応することができます。

| 比較項目 | 従来のウイルス対策 | エンドポイントセキュリティ |

|---|---|---|

| 保護対象 | 既知のウイルス・マルウェア | ゼロデイ攻撃・ランサムウェア・フィッシングなど |

| 対応範囲 | 主にパソコン | PC、スマホ、IoTデバイス、クラウド環境 |

| 防御手法 | シグネチャ検知 | AI・ふるまい検知・EDR など |

近年、リモートワークや私用端末(BYOD)の利用拡大により、企業の管理が及ばない個人の端末もサイバー攻撃の対象となっています。

そのため、社内ネットワークの保護だけでなく、一台一台の端末に対する個別のセキュリティ対策が必要です。

エンドポイントセキュリティの主な機能と防御範囲

エンドポイントセキュリティには、以下の機能があります。

- EPP(エンドポイント保護プラットフォーム):

ウイルスやマルウェアを検知・駆除し、基本的な防御を提供 - EDR(エンドポイント検知・対応):

異常なふるまいを監視し、攻撃が発生した際に即時対応 - XDR(拡張検知・対応):

複数の領域を横断的に監視し、広範囲の脅威を早期に検出・対応 - DLP(データ漏えい防止):

機密情報の不正持ち出しや誤送信を防止 - NGAV(次世代アンチウイルス):

AIを活用し、従来のパターン認識では検出が難しい未知のマルウェアを防御

これらの機能を組み合わせることで、サイバー攻撃の予防と迅速な対応が可能になります。

続いて、エンドポイントセキュリティが実際に防御できる主な攻撃の種類を見ていきましょう。

| ランサムウェア攻撃 | 業務データを暗号化し、解除のために高額な身代金を要求する。復旧が難しく、支払っても復元できないケースも多い |

| フィッシング攻撃 | 偽サイトを使ってパスワードや個人情報を盗む。特にメール経由での攻撃が多く、社員が誤って入力すると、企業のシステムに侵入されるリスクがある |

| ゼロデイ攻撃 | ソフトウェアの未修正の脆弱性を狙い、開発者が修正対応する前に攻撃を仕掛ける。セキュリティパッチ適用前のシステムが狙われやすい |

| 標的型攻撃 | 攻撃者が特定の企業や組織を狙い、事前に情報収集を行ったうえで、従業員や関係者を標的にした巧妙なメールや添付ファイルを用いて不正アクセスを試みる。内部関係者になりすました手口が多く、気づきにくいのが特徴。 |

| USBメモリやWi-Fi経由の不正アクセス | 持ち込みデバイスや公共Wi-Fiを悪用し、マルウェアを侵入させる。特にリモートワーク環境では、従業員のセキュリティ意識の低さが大きなリスクになる |

ランサムウェアやフィッシング攻撃など、端末を直接狙うサイバー攻撃はますます巧妙化しています。

こうした攻撃は、従来のネットワークセキュリティだけでは防ぎきれません。

だからこそ、端末一台ごとのセキュリティを強化できる「エンドポイントセキュリティ」が求められています。

クラウド型とオンプレミス型の比較

エンドポイントセキュリティの導入方法には、大きく分けてクラウド型とオンプレミス型の2つがあります。

- クラウド型:インターネット経由で提供されるセキュリティサービス。ベンダーが管理・運用する仕組みです

- オンプレミス型:自社サーバーにセキュリティシステムを導入・運用する方式。社内完結型の運用が可能です

それぞれの特徴は以下の比較表をご覧ください。

| クラウド型 | オンプレ型 | |

|---|---|---|

| セキュリティ | 最新の脅威情報を自動更新。ただし、インターネット接続が前提 | 自社で完全管理できるが、最新の脅威対応には追加の運用が必要 |

| 導入コスト | 初期費用が安く、月額・年額課金が主流 | 高額な初期投資が必要(サーバー・ライセンス費用など) |

| 管理のしやすさ | 遠隔管理が容易で、専門知識が不要 | 企業内のポリシーに合わせた細かい設定が可能 |

| 運用負担 | サーバー管理が不要で、手間が少ない | IT部門による管理・メンテナンスが必要 |

企業の規模や運用体制、管理ポリシーを踏まえ、自社に最適な方式を選びましょう。

エンドポイントセキュリティの導入効果

エンドポイントセキュリティを導入することで、次のような大きな効果が期待できます。

- 1. サイバー攻撃のリスクを低減

マルウェア感染、不正アクセス、情報漏えいなどの脅威を防止し、企業のデータやシステムの安全性を高めます。 - 2. 業務の安定性・生産性向上

ランサムウェア攻撃による業務停止を防ぎ、安全なリモートワーク環境の構築にも貢献します。 - 3. 企業の信頼性・競争力の向上

取引先や顧客からの信頼を得やすくなるほか、GDPRやISMSなどの規制対応もスムーズになります。

強固なセキュリティ環境の整備は、業務の中断や情報漏えいといったリスクを大きく減らすだけでなく、企業の信頼と競争力を高め、ビジネスの継続性を支える重要な基盤となります。

エンドポイントセキュリティの重要性と未対策によるリスク

サイバー攻撃による被害は年々増加しており、情報漏洩や業務停止といった深刻なトラブルが企業にとっての重要課題となっています。

特にエンドポイントは、ネットワークの入り口であり、外部との接点が多いため、適切な対策を講じないと情報漏洩や業務停止といった深刻な被害を引き起こす恐れがあります。

ここでは、エンドポイントセキュリティの重要性と、対策が不十分な場合に企業が直面するリスクについて詳しく解説します。

中小企業が直面するサイバー攻撃の脅威と対策の必要性

サイバー攻撃は大企業だけの問題ではありません。

むしろ、セキュリティ対策が手薄で、IT人材や予算が限られている中小企業こそ、攻撃者にとって格好の標的になっています。

実際、多くの中小企業が狙われ、甚大な被害を受けています。

経済産業省の発表によると、被害企業の半数以上が中小企業であり、これらの攻撃は、取引先企業の業務停止など、関係する企業全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

また、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の調査によると、約6割の中小企業が情報セキュリティ対策に投資しておらず、約7割が体制整備も行っていないことが明らかになっています。

これほど多くの中小企業が被害を受け、対策が不十分な現状を踏まえても「まだ自社には関係ない」と言えるでしょうか?

では、対策を怠った結果、企業がどのような被害を受けるのか。具体的な事例を見ていきましょう。

(出典:IPA 2024年度 中小企業実態調査)

未対策によって発生した深刻な事例

実際にエンドポイントの脆弱性を突かれた企業では、深刻な損害が発生しています。

ここでは、実際にサイバー攻撃を受けた企業がどのような損害を受けたのか、具体的な事例を紹介します。

A社(医療機関):VPNの脆弱性を突かれ、電子カルテが暗号化され業務停止

発生年:2021年末

被害内容:

・VPNの脆弱性を突いたサイバー攻撃により、患者情報8.5万件が漏洩

・院内の電子カルテや予約システムなども暗号化され、業務が完全に停止

原因:

・VPN機器にセキュリティパッチが適用されておらず、既知の脆弱性が放置されていた

・ネットワーク機器の更新や設定確認が不十分で、侵入口となっていた可能性が高い

損害:

・漏洩した患者情報の対応費用

・システム復旧およびセキュリティ強化に2億円以上の設備投資

・信用低下による患者数減少

教訓:

・VPNを狙った攻撃が増加しており、医療機関などの社会インフラも標的となる

・ゼロトラストの導入や、VPN以外の安全な接続手段(ZTNA:ゼロトラストネットワークアクセス)の活用が急務

B社(建設コンサルタント業):ランサムウェア感染で都市計画データが漏洩

発生年:2021年

被害内容:

・外部からのランサムウェア攻撃を受け、サーバーが感染

・東京都や市川市など、委託されていた都市計画・設計データや機密情報が漏洩

原因:

・社内ネットワークの脆弱性や不適切なアクセス管理が原因で、ランサムウェアに感染

・セキュリティ対策が一元管理されておらず、感染拡大を防げなかった

損害:

・サーバー攻撃に関する調査・対応費用

・都市計画データの再設計費用

・合計7.5億円の特別損失を計上

教訓:

・公共インフラ関連の企業はサイバー攻撃の標的になりやすい

・機密データを扱う企業は、バックアップ対策やランサムウェア防御の強化が不可欠

・ゼロトラストセキュリティの導入や、EPP・EDRによる多層防御の実施が求められる

C社(製造業):関連子会社が踏み台となり、機密情報が漏洩

発生年:2020年

被害内容:ネットワークに外部から不正アクセスを受け、企業機密情報および個人情報が漏洩

原因:

・攻撃者が中国所在の関連子会社を標的とし、関係する企業全体の攻撃を実施

・セキュリティ対策が脆弱な関連子会社に侵入後、親会社を踏み台に攻撃

損害:

・親会社の機密情報および個人情報が漏洩した可能性

・取引先や顧客の信頼性低下による企業ブランドの毀損

教訓:

・関係企業全体のセキュリティ対策が必要

・関連子会社や取引先も含めたゼロトラストセキュリティの導入が重要

・EPP・EDRによる侵入防御、アクセス管理の徹底が求められる

これらはほんの一例に過ぎませんが、どの事例にも共通して言えるのは「対策の遅れ」が甚大な損失につながっているという点です。

では、どのような対策を講じるべきなのでしょうか?

つづいて、エンドポイントを守るための具体的なセキュリティ対策と、その選び方について解説します。

エンドポイントセキュリティの種類と選び方【比較表あり】

エンドポイントセキュリティを導入する際、悩みやすいのが「どの種類の対策を選ぶべきか」という点です。

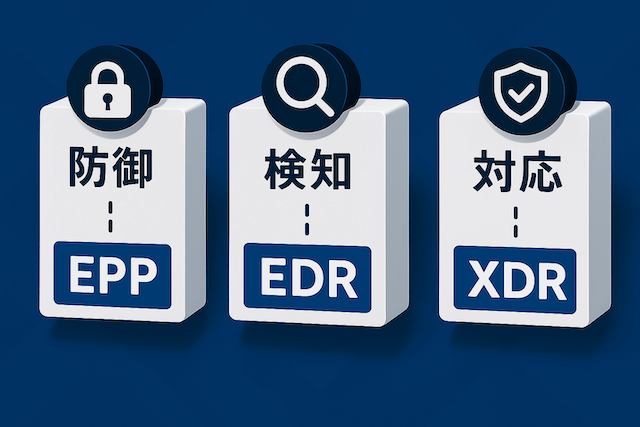

エンドポイントセキュリティには、代表的なものとして「EPP(防御中心)」「EDR(検知・対応)」「XDR(統合監視)」の3種類があり、目的や機能が異なります。

以下に各セキュリティ製品の違いや特徴を、わかりやすい比較表で整理しました。

| 比較項目 | EPP | EDR | XDR |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | ウイルスや不正アクセスを事前に防ぐ | 端末で起きる異常をすばやく発見・対応 | ネットワーク・メール・クラウド全体で攻撃を早期発見し対応 |

| 検知方法 | 既知のウイルスと照合/不審な動作を検知/AIで予測 | 不審な操作を記録・分析して通知 | 複数の情報を連携し、広範囲の異常を検出 |

| 対応範囲 | PC・スマホなどの端末単体 | 端末内の挙動やファイルの動き | 端末・ネットワーク・クラウド・メールなど幅広く |

| 主な機能 | ウイルス対策/不正アクセス防止/脆弱性スキャン | 端末の監視/感染拡大を防止/原因調査 | 多層防御/インシデントの一元管理/迅速な対処 |

| リアルタイム対応 | △(予防がメイン) | ○(通知と初期対応が可能) | ◎(全体を監視し、自動で対応できる) |

| 管理のしやすさ | ◎(設定が簡単、初心者向け) | △(専門知識があると安心) | ○(中〜上級者向け、ツール連携あり) |

| 向いている企業 | 小規模〜中規模の企業/IT担当がいない企業 | セキュリティを強化したい企業/IT管理者がいる企業 | 多拠点・大規模企業/クラウド活用企業 |

EPPとは?エンドポイント保護の基本と導入メリット

EPP(エンドポイント保護プラットフォーム/Endpoint Protection Platform)とは、マルウェアや不正アクセスから保護するためのセキュリティ対策です。

ウイルス対策、ファイアウォール、不正侵入防止などの機能を備え、サイバー攻撃を未然に防ぐ役割を果たします。

基本的なセキュリティ対策を手軽に導入したい企業に適しており、管理負担が少なく、ITリソースが限られる組織でも運用しやすいのが特徴です。

ひとことで言うと : 入口でブロック!鉄壁のエンドポイントガード

EDRとは?侵入後の攻撃を検知する最新セキュリティ技術

EDR(エンドポイント検知・対応/Endpoint Detection and Response)とは、パソコンやスマートフォンなどの端末(エンドポイント)で発生する不審な挙動をリアルタイムで検知し、記録・分析して被害の拡大を防ぐセキュリティ対策です。

EPPが「攻撃を防ぐ」ことに重点を置いているのに対し、EDRは「侵入された後の対応」に特化しています。

攻撃の兆候を早期に発見し、セキュリティ担当者に通知することで被害を最小限に抑え、拡大を防ぐことができます。

セキュリティ担当者がいる企業や、標的型攻撃に素早く対応したい企業に適しています。

ひとことで言うと : 怪しい動きは即対応!24時間監視の番犬

XDRとは?EPP・EDRとの違いは?導入のポイントを解説

XDR(拡張型検知・対応/Extended Detection and Response)とは、企業のネットワークやクラウド、メールなど、さまざまな場所でサイバー攻撃を素早く見つけて対処するために、複数のセキュリティツールを一つにまとめた技術です。

EPPやEDRが個別の端末を守るのに対し、XDRは企業全体をまるで監視カメラのように監視し、広範囲で素早く脅威を発見します。

複雑な攻撃や大量の情報を迅速に対策したい企業に最適です。

ひとことで言うと : 点ではなく面で守る!司令塔型セキュリティ

エンドポイントセキュリティを強化するDLPとNGAVの重要性

サイバー攻撃の手口が巧妙化する中、EPPやEDRだけでは守りきれないケースも増えています。

特に、内部からの情報漏洩や、未知のマルウェアによるゼロデイ攻撃といった脅威に対応するには、DLP(データ損失防止)とNGAV(次世代アンチウイルス)の導入が効果的です。

これらを組み合わせることで「データ保護」と「高度な攻撃検知」の両立が可能となり、エンドポイントセキュリティをより一層強化できます。

DLP(データ損失防止/Data Loss Prevention)とは?

DLPとは、企業の機密データが外部に漏れないように監視・制御するセキュリティ対策です。

EPP、EDR、XDRが主にサイバー攻撃を発見したり防止することに特化しているのに対し、DLPは「データそのもの」を守ることに焦点を当てています。

例えば、従業員がうっかり機密情報を外部に送ったり、不正に持ち出すことを防ぎます。

これにより、内部からの情報流出やヒューマンエラーによる漏洩を防ぎ、企業の大切なデータを守ります。

ひとことで言うと : データの持ち出しを阻止!企業情報の用心棒

NGAV(次世代アンチウイルス:Next-Generation Antivirus)とは?

NGAVとは、AIや機械学習を活用して、高度な攻撃を防ぐ、新世代のアンチウイルス技術です。

主な機能は以下のとおりです。

- ・機械学習アルゴリズム:数千のファイル特性やエンドポイントの活動をリアルタイムで分析し、既知および未知の脅威を検知、ブロックします。

- ・ふるまい検知:ユーザーやデバイス、アプリケーションの通常の動作を基にベースラインを確立し、悪意のある活動を示す異常な挙動を特定します。

- ・脅威インテリジェンスの統合:最新の脅威情報を取り入れ、マルウェア攻撃の発生源や手口、影響を迅速かつ効果的に把握し、適切な対策を講じます。

ひとことで言うと : 未知の脅威を先回り検知!未来型ウイルスハンター

エンドポイントセキュリティの価格と投資対効果を徹底解説!

エンドポイントセキュリティを導入する際、気になるのが「どれくらいの費用がかかるのか」「本当に効果があるのか」といった点です。

セキュリティ対策は目に見えにくいため後回しにされがちですが、事前に備えることでリスクを減らし、大きな損失を防げます。

ここでは、エンドポイントセキュリティにかかる費用と効果をわかりやすく解説し、未対策のリスクについてもご紹介します。

エンドポイントセキュリティの初期費用と運用コスト

エンドポイントセキュリティ(特にEPP・EDR・XDR)の費用は、主に「初期費用」と「運用コスト」の2つに分けられます。

まずは、それぞれの特徴と費用感を比較した表をご覧ください。

| 防御範囲 | 導入・運用難易度 | 初期費用 | 維持費 | 推奨される企業 | |

|---|---|---|---|---|---|

| EPP | 端末単体(PC・スマホ等) | ★☆☆☆☆(簡単) | ★☆☆☆☆(低) | ★☆☆☆☆(低) | 小〜中規模企業/セキュリティ導入初期の企業 |

| EDR | エンドポイント+操作挙動 | ★★☆☆☆(やや難) | ★★☆☆☆(中) | ★★☆☆☆(中) | サイバー攻撃のリスクが高い業種/インシデント対応を重視する企業 |

| XDR | 組織全体(端末・メール・ネットワーク等) | ★★★☆☆(やや難) | ★★★☆☆(高) | ★★★☆☆(高) | 大規模・多拠点の企業/複数のシステムを一元管理したい組織 |

このように、それぞれの製品によって防御範囲や適した企業が異なります。

つづいて、初期費用と運用コストの具体的な金額例を見ていきましょう。

1. 初期費用

製品や企業規模によって異なりますが、一般的な価格帯は以下のとおりです。

- EPP(基本的なセキュリティ機能):1台あたり数千円~数万円程度

- EDR(高度な脅威検出・対応機能):1台あたり1万円〜2万円程度

- XDR(拡張型検知・応答):1台あたり2万円〜数万円程度

※あくまで目安であり、実際の価格は製品仕様や提供形態、契約年数、導入規模によって大きく異なります

初期費用の目安を把握したうえで、次は導入後に継続して発生する「運用コスト」も確認しておきましょう。

2. 運用コスト

エンドポイントセキュリティを導入した後には、継続的に以下のような運用コストが発生します。

- ライセンス更新費用:製品ごとに異なりますが、年間契約や月額払いが一般的です。1台あたり年間数千円~数万円程度が目安です。

- クラウドサービス利用料:クラウド型製品を利用する場合、インターネット経由の利用料金が発生します。月額数百円~数千円程度が一般的です。

- 管理・運用コスト:管理者の人件費や監視体制の維持費など。規模や運用方法によりますが、数千円~数万円のコストがかかるケースもあります。

初期費用とあわせて運用コストを正しく把握することで、適切なセキュリティ対策を選ぶことができます。

エンドポイントセキュリティは本当に高い?投資対効果とは

エンドポイントセキュリティの導入にはコストがかかりますが、その費用対効果を考えると、決して高い投資ではありません。

今や、サイバー攻撃は身近な問題であり、企業は常にリスクにさらされています。

例えば、企業がランサムウェア(身代金要求型ウイルス)に感染した場合、以下のような被害が考えられます。

- システム復旧による損害額:数百万円〜数億円以上

- データ復旧に関わる損失:バックアップがない場合、復旧は困難で、業務継続に深刻な影響を及ぼす恐れがあります

- 事業停止の影響:取引停止、機会損失、顧客離れが発生し、事業継続性に大きな支障

- 信用失墜:顧客の信頼を失い、ブランド価値の低下や株価下落につながる可能性も

「セキュリティ対策はコストではなく投資」という言葉通り、サイバー攻撃による損害は、セキュリティ対策費用を大きく上回ることがあります。

そのリスクを軽減するためには、事前の対策が不可欠です。

特に、エンドポイントセキュリティは重要な防御手段のひとつであり、導入時には自社の課題に合った製品を選ぶ必要があります。

エンドポイントセキュリティソフト主要4製品を徹底比較!

エンドポイントセキュリティの重要性は理解していても「どの製品を選べばよいか分からない…」と悩む方も多いのではないでしょうか。

ここでは、導入実績も多く人気の高い主要4製品について、それぞれの特長や違いを比較表でわかりやすくご紹介します。

| タイプ | 価格 | 特徴・強み | 運用のしやすさ | |

|---|---|---|---|---|

| ESET PROTECT Entry | EPP | 5,950円(税抜)〜 / 1ライセンス(公式) | 軽量で動作が速く、高い検出率を維持しつつPC負担が少ない | クラウド管理コンソールで一元管理でき、導入・運用が簡単 |

| Trend Micro Apex One | EDR、NGAV | 要問合せ(公式) | AIを活用した高度な脅威検出、ゼロデイ攻撃対策が強い | クラウド型・オンプレミス型の両対応、詳細なポリシー設定が可能 |

| Symantec Endpoint Security | EDR、XDR | 要問合せ(公式) | 高度な脅威インテリジェンスと、広範囲にわたるセキュリティ管理機能を提供 | クラウド型・オンプレミス型を選択可能、大規模環境向けの詳細な管理機能 |

| Microsoft Defender for Endpoint | EDR | 要問合せ(公式) | Windows環境との高い親和性。OS標準搭載で追加インストール不要 | Microsoft 365環境で一元管理可能でき、Windowsとの統合管理が強み |

上記のように、各製品にはそれぞれ異なる強みがあります。

ここからは、各製品の特長について、より詳しくより詳しく解説していきます。

ESET PROTECT Entry

| 軽量でコスパの高いエンドポイントセキュリティ「ESET PROTECT Entry」 | |

|---|---|

| 主な機能 | ウイルス対策、スパイウェア対策、迷惑メール対策 |

| 導入のしやすさ | インストールも少なく簡単!どこからでも管理できるクラウド対応 |

| 管理のしやすさ | 自動更新、シンプルなインターフェースで使いやすい |

| 無料トライアル | あり |

ESETは軽量で動作が速く、コストパフォーマンスに優れたセキュリティソフトです。

ウイルス対策に加え、未知の脅威にも対応できる機能を備えています。

操作画面がシンプルで使いやすく、IT専任担当者がいない中小企業でも運用しやすいのが特長です。

(参照元:ESET)

トレンドマイクロ Apex One

| AIと機械学習で高度な脅威検出を実現した「Trend Micro Apex One」 | |

|---|---|

| 主な機能 | AIベースの脅威検出、ゼロデイ攻撃対策、ランサムウェア保護 |

| 導入のしやすさ | クラウド・オンプレミス対応、一元管理コンソール |

| 管理のしやすさ | 柔軟なポリシー設定が可能で、拠点間管理がしやすい |

| 無料トライアル | あり |

Trend Micro Apex OneはAIと機械学習を活用した次世代型ウイルス対策を提供し、従来の方法より強力に守ります。

特に、ソフトウェアの弱点を狙ったゼロデイ攻撃を防ぐ機能があります。

クラウドと自社サーバーの両方に対応しており、複数の拠点を持つ企業や、厳しいセキュリティが求められる企業に適しています。

(参照元:トレンドマイクロ)

Symantec Endpoint Security

| 大規模環境にも対応!信頼性と拡張性に優れた「Symantec Endpoint Security」 | |

|---|---|

| 主な機能 | 高度な脅威インテリジェンス、XDR機能(脅威を統合し、迅速な対応を実現) |

| 導入のしやすさ | クラウド型・オンプレミス型の両方に対応 |

| 管理のしやすさ | 大規模環境向けの高度な監視とレポート機能 |

| 無料トライアル | あり |

シマンテックは、大企業や公共機関向けに強力なセキュリティを提供します。

最新の技術で脅威を分析し、攻撃を事前に防ぐ機能があります。

また、クラウドと自社サーバー両方に対応しており、詳細なポリシー設定や高度な管理機能も備えています。

(参照元:Symantec)

Microsoft Defender for Endpoint

| Windows環境との高い親和性と統合管理が特徴の「Microsoft Defender for Endpoint」 | |

|---|---|

| 主な機能 | 動作センサー、クラウドセキュリティ分析、脅威インテリジェンス |

| 導入のしやすさ | Windows標準搭載で追加インストール不要 |

| 管理のしやすさ | Microsoft365との連携、一元管理 |

| 無料トライアル | あり |

Microsoft Defender for Endpointは、Windows標準のセキュリティ機能をベースに、企業向けに強化された製品です。

Microsoft 365と連携することで、端末の状態をまとめて管理でき、運用の手間も減らせます。

サイバー攻撃の発見はもちろん、脅威の自動調査や攻撃経路の可視化など、高度な分析にも対応しており、特にWindowsを中心に使っている企業にはおすすめです。

(参照元:Microsoft Defender)

各製品に個性があるため、どれを選ぶべきか悩む方も少なくありません。

そこで次は、選定時に役立つ「5つのチェックポイント」をわかりやすくご紹介します。

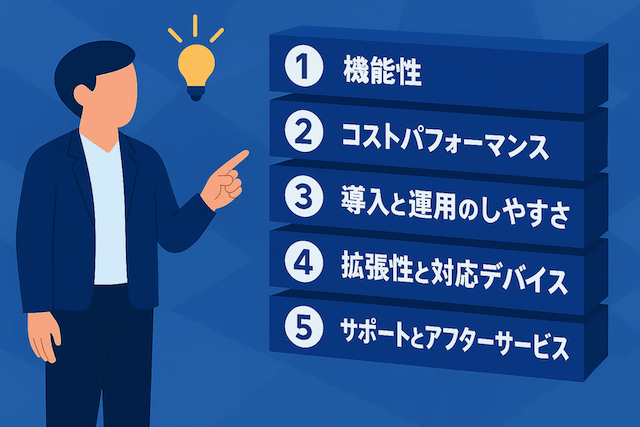

エンドポイントセキュリティ選びで重要な5つのポイント

エンドポイントセキュリティを選ぶ際、機能や価格だけでなく、使いやすさやサポート体制も重要です。

以下に、選定時にチェックすべき5つのポイントを紹介します。

ポイント①:機能性

基本のウイルス・マルウェア対策に加え、近年はより高度な機能を備えた製品が主流です。

以下は、エンドポイントセキュリティ製品に搭載される主な機能と、それぞれの役割をまとめた一覧です。

| 機能 | 説明 | 役割・効果 |

|---|---|---|

| ウイルス対策 | ウイルスやマルウェアの検出と駆除 | 基本的な防御機能。すべての端末に必須 |

| ファイアウォール | 不正アクセスや外部からの攻撃を防止 | 企業のネットワークを保護するために重要 |

| ランサムウェア対策 | データを暗号化して人質に取る攻撃から保護 | 企業のデータを守るために不可欠な機能 |

| EDR(エンドポイント検出と対応) | 攻撃の兆候をリアルタイムで発見し対応 | 高度なサイバー攻撃に対する防御手段 |

| XDR(拡張検出と対応) | 組織全体を監視し、攻撃の兆候を早期発見 | 複数のシステムを一括管理する企業に有効 |

| デバイス管理 | 企業のデバイスを一元管理し、セキュリティ設定を適用 | BYOD(持ち込み端末)環境を管理する上で重要 |

| 暗号化 | 重要データの暗号化と、デバイスの盗難対策 | 機密情報を保護するために必要 |

| 自動アップデート | セキュリティパッチの自動適用 | 常に最新の脅威に対応するために重要 |

| ポリシー管理 | セキュリティポリシーの一元管理と適用 | 組織内で統一したセキュリティ管理が可能 |

| クラウド統合 | クラウド環境との連携を強化 | クラウドサービスを利用している企業に欠かせない |

自社の業種や運用体制に応じて、必要な機能が網羅されているかを確認しましょう。

ポイント②:コストパフォーマンス

価格だけで判断すると「安かろう悪かろう」になりがちです。

一見、初期費用が安くても、長期的に見れば追加コストや機能不足になる場合もあるため、

導入から運用までのコストや機能バランスを踏まえた総合的な判断が必要です。

- ポイント

・初期費用だけでなく、年間ライセンス料や保守費用を含めた総コストで比較する

・特に中小企業の場合は、過剰な機能によって無駄な出費が発生していないかを確認する

ポイント③:導入と運用のしやすさ

セキュリティ製品を選ぶうえで、導入や日々の運用のしやすさは意外と見落とされがちです。

特に中小企業やIT専任担当者がいない環境では、誰でも扱いやすい「シンプルさ」が求められます。

以下の点を事前にチェックしておくことで、導入後のトラブルや管理コストの増加を防げます。

-

ポイント

・インストールや初期設定がスムーズに行えるか

・アップデートやポリシー管理が自動化されているか

・ITリテラシーの高くない社員でも扱いやすい設計か

導入後の安定運用や、現場の負担軽減にもつながる重要なポイントです。

ポイント④:拡張性と対応デバイス

企業の成長や働き方の変化に合わせて、柔軟に対応できるセキュリティ対策を選ぶことは、将来的なリスク回避にもつながります。

特に、リモートワークやBYOD(私物端末の業務利用)の普及が進む現在では、どれだけ幅広い環境に対応できるかが重要です。

-

ポイント

・リモートワークやBYOD(私物端末の業務利用)への対応

自宅やカフェ、社員の私物端末からでも安全に業務が行える仕組みが整っているか・Windows、Mac、スマートフォンなどのマルチOS対応

利用環境が多様化する中で、複数のプラットフォームをサポートしている製品かどうかを確認・管理対象の端末数が増えてもパフォーマンスが落ちない設計

企業の成長にともない拠点や社員が増えても、安定した運用を維持できるか・クラウド型での管理に対応しているか

遠隔地からでもセキュリティ設定や監視が行えることで、柔軟なリモート対応が可能かどうか

ポイント⑤:サポートとアフターサービス

セキュリティ対策は、問題が発生した際にどれだけ迅速に対応できるかが重要です。

トラブル発生時に、しっかりとしたサポート体制が整っているかどうかは、製品選定の決め手となる要素です。

-

ポイント

・日本語サポートの有無

外資系製品の中には、英語対応のみの場合もあります。日本語でしっかり対応してくれるかを確認しましょう。・問い合わせチャネルの種類(電話・チャット・メールなど)

トラブル発生時にスムーズに対応できるよう、複数の問い合わせチャネルがあるかを確認します。電話、チャット、メールなど、複数の選択肢があれば安心です。・サポートの対応時間(平日のみ or 24時間365日)

サポート体制が24時間365日対応しているかどうかも重要です。トラブルが発生した際に、即対応できる体制が整っているかをチェックしましょう。・アップデートや保守の頻度

セキュリティ対策は常に進化しています。定期的なアップデートや保守が行われているかを確認することは、セキュリティを最新の状態に保つために欠かせません。

クラウド管理に対応していると、拠点が分かれている企業やリモートワークを導入している企業でも、端末を一括で管理できるため、効率的かつ安全に運用できます。

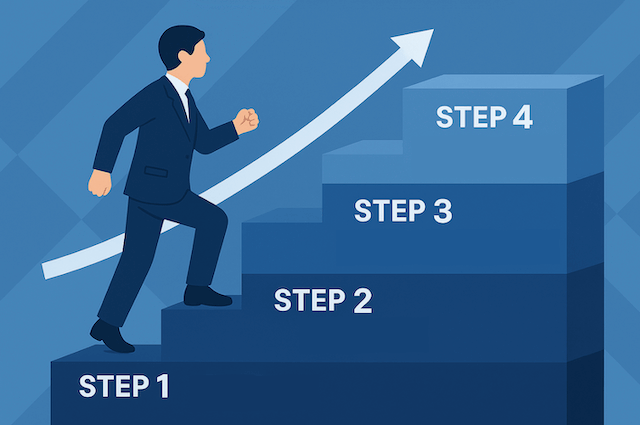

エンドポイントセキュリティの導入・運用の流れ

エンドポイントセキュリティを導入するには、試用・契約・導入・運用の各ステップを適切に進めることが成功の鍵です。

ここでは、導入から運用までの一般的な流れを4つのステップに分けて、初めての方でもわかりやすく解説します。

STEP①:試用

エンドポイントセキュリティ製品は一度導入すると簡単に切り替えられないため、事前にトライアル版で検証することが重要です。

-

チェックポイント

・基本機能:ウイルス対策、EDR機能などが必要十分か

・動作負荷:業務システムに影響がないか

・管理機能:一元管理のしやすさ、ポリシー設定の柔軟性

・サポート体制:問い合わせ対応やトラブル時のサポート試用の実施方法

・期間:2週間~1ヶ月

・対象:主要部門の端末でIT担当者が検証

・環境:実際の業務環境でテストし、問題点を洗い出す成功例:1ヶ月のトライアルを行い、導入前に問題を解決

失敗例:負荷テストをせず導入し、業務システムに影響が発生

STEP②:ライセンス契約

試用で問題がなければ、正式に契約を結びます。

ここでは、費用だけでなく運用後を見据えた契約内容の確認が重要です。

-

契約時のチェックポイント

・契約形態:料金プラン(月額/年額/買い切り)の違いを把握しておく

・必要ライセンス数:PC・サーバー・モバイル端末など、実際に保護する台数に応じて算出

・拡張性:将来の端末増加や部署拡大にも柔軟に対応できる契約か

・サポート:障害発生時のサポート有無、対応時間帯(24時間/平日のみ など)失敗例:ライセンス数を少なく見積もって契約し、後から追加費用が発生

対策:拡張を見越したライセンス数を最初から契約しておくのがおすすめです

STEP③:展開

正式契約後は、社内の端末にセキュリティソフトを適用していきます。ここでのポイントは一斉導入ではなく、段階的に行うことです。

-

導入の流れ

1. 事前準備:既存のセキュリティソフトをアンインストールし、新ソフトの導入手順をあらかじめ確認

2. テスト導入:一部の端末で試験運用を実施し、業務システムに支障が出ないかを検証

3. 段階適用:問題がなければ、全社へ段階的に導入を進める

4. ポリシー設定:セキュリティレベルやルール(例:外部デバイスの制限など)を自社に合わせてカスタマイズ

5. 動作確認:すべての端末で正常に動作しているか、ログや通知も含めてチェック失敗例:テスト導入を行わず一斉導入した結果、業務システムとの競合が発生し、一部業務が停止

対策:リスクを最小限に抑えるためにも、必ずテスト→段階的展開の手順を踏む

社員への事前アナウンスや簡単な操作ガイドも用意しておくと、展開後の混乱を防げます。

STEP④:運用

エンドポイントセキュリティは導入して終わりではなく、その後の継続的な運用こそが成果を左右します。

-

運用のポイント

・リアルタイム監視:脅威を常にチェックし、不審な動きを即座に検知

・ポリシー調整:業務や環境の変化に合わせて、セキュリティルールを定期的に見直す

・アップデート管理:ウイルス定義ファイルやソフトウェアを常に最新の状態に保つ

・インシデント対応体制の整備:万が一感染した場合に備え、復旧手順や対応フローを明確に

・社員教育の徹底:セキュリティリテラシーを高め、ヒューマンエラーを防ぐ失敗例:設定を導入当初のまま放置し、新たな脅威に対応できず被害が発生

対策:定期的な設定見直しとアップデートで、進化する脅威に備える

エンドポイントセキュリティの導入は、組織の安全対策の第一歩です。

ポリシーや機能は導入後も定期的に見直し、時代に即した強固な体制を保ち続けることが求められます。

「最適な製品の選び方がわからない」「この手順で本当に問題ないのか」

そんな不安を感じる場合は、専門家のアドバイスを受けることで、導入の失敗を防ぎ、最大限の効果を得ることができます。

セキュリティ対策に迷ったら、まずはOffice110にご相談を!

「どのエンドポイントセキュリティ製品が自社に合っているのかわからない」

「価格や機能の違いが複雑で比較が難しい」

「できるだけ手間をかけずに導入・運用したい」

そんなお悩みをお持ちの方に向けて、「OFFICE110」では無料のセキュリティ診断・相談サービスを実施しています。

導入実績豊富な専門スタッフが、企業規模や業種、現在の運用環境に合わせて、最適な製品選びをサポート!

導入前の不安や疑問を解消しながら、最適なセキュリティ対策をご提案します。

まずはお気軽にご相談ください。もちろんご相談だけでもOKです!

エンドポイントセキュリティの疑問を解決!よくある質問

最後に、ネットワーク管理者やセキュリティ担当者から寄せられるよくある疑問について、Q&A形式で解説します。

Q1.UTMとエンドポイントセキュリティの違いは何ですか?

UTM(Unified Threat Management:統合脅威管理)とは、ネットワークの出入り口に設置し、ウイルス対策や不正アクセスの防止など、複数のセキュリティ機能をまとめて提供する機器のことです。

一方、エンドポイントセキュリティは、各端末(パソコンやスマホ)に直接導入して守るセキュリティ対策です。

Q2.ファイアウォールとエンドポイントの違いは何ですか?

ファイアウォールは、ネットワークの入口で「この通信は安全か?」を判断し、危険な通信をブロックする仕組みです。

一方、エンドポイントセキュリティは、各端末(パソコンやスマホ)に直接入って、ウイルスの検出や不正な動きを防ぐ役割をします。

つまり、ファイアウォールは「会社の門番」、エンドポイントセキュリティは「個々の端末を守るボディガード」のようなものです。

どちらも重要で、両方を使うことでセキュリティをさらに強化できます。

Q3.リモートワークでもエンドポイントセキュリティは機能しますか?

はい、問題なく対応可能です。

特にクラウド型のエンドポイントセキュリティを導入すれば、社外で働く社員の端末も安全に守れます。

たとえば、自宅やカフェなどの外出先でも、エンドポイントを安全に保護できます。

Q4.エンドポイントセキュリティとアンチウイルスソフトの違いは何ですか?

ウイルス対策ソフトは、すでに知られているウイルスを見つけて削除することが主な役割です。

一方、エンドポイントセキュリティは、ウイルスだけでなく、知らない攻撃や不正アクセスにも対応できます。

また、パソコンの操作を監視して、不審な動きを防ぐ機能もあります。

企業では、ウイルス対策ソフトだけでは不十分なため、より強力なエンドポイントセキュリティの導入が推奨されます。

まとめ:エンドポイントセキュリティは「コスト」ではなく「投資」

サイバー攻撃は年々巧妙化しており、エンドポイントセキュリティの導入は、もはや「選択肢」ではなく「必須の対策」です。

情報漏えいや業務停止、損害賠償といった深刻なリスクを回避し、企業の信頼性と業務継続性を守るためにも、早期の対策が重要です。

エンドポイントセキュリティは単なるコストではなく、企業の成長と安全を支える“未来への投資”といえるでしょう。

まずは無料セキュリティ診断を通じて、貴社の現状をチェックしてみませんか?